寒假返乡调研风采系列展示(四)丨“庚续中华文脉,增强文化自信”

党的二十大报告中指出,“文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量”,党的二十届三中全会中更是明确提出“必须增强文化自信,发展社会主义先进文化”。为贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,鼓励同学们传承非遗文化,感悟文化建设事业的成效,北京师范大学党委学生工作部推出“庚续中华文脉,增强文化自信”主题调研。

政府管理学院积极响应,共派出5支调研队伍参与该主题调研,从安徽到广西,从福建到云南,足迹遍布祖国大江南北。调研团队深入非遗文化博物馆等场所,通过实地走访、深度访谈等多种方式,追溯中华文脉,探索文化道路。他们聚焦地域特色文化、文化内涵意义与创新方向等核心主题,系统总结实践经验,提出优化路径,为非遗文化的传承与弘扬注入青春活力,取得了丰硕成果。

调研队伍风采:承山海之约,传文化之火

队伍一:“徽”声绘影安徽调研队

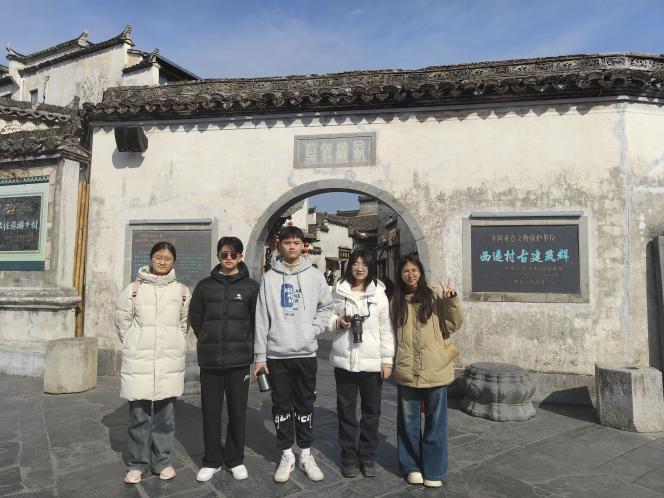

“徽”声绘影安徽调研队由跨专业、跨年级成员组成,他们聚焦徽州山水的传统文化与现代传承,秉承着"读万卷书,行万里路"的治学精神,通过构建"三维立体"研究体系——运用空间生产理论解构物质肌理,依托景观基因理论剖析文化血脉,借助制度演进视角观察社会脉络,全方位解码传统村落"形神兼备"的传承密码。团队成员以测绘仪丈量马头墙的几何之美,用社会学之镜观照祠堂族谱的人文之光,助力安徽传统村落文化传承。

调研小队探访西递

队伍二:“泉”韵高甲调研团队

调研队由来自政管、数科、历史、文学不同专业的5位泉州籍成员组成,通过走访泉州非物质文化遗产馆、南安岑兜村高甲戏发源地、泉州高甲戏剧院,实地观看高甲戏演出、感受闽南地区人民与高甲戏的深刻羁绊、沉浸式学习体验高甲戏的程式动作,深入访谈泉州高甲戏传承中心主任、戏剧演员、游客等相关对象,深入挖掘高甲戏在当代的独特艺术魅力与文化价值,探究高甲戏的传播情况,梳理现存问题,为高甲戏的传承、传播与发展,提供可行路径。

团队成员与高甲戏演员合影

队伍三:“滇”进来调研团队

来自云南省的几位调研队成员,对云南四种非遗美食:建水豆腐、建水汽锅鸡、官渡饵块、昭通酱相关的多个群体展开了研究。调研涉及非遗美食的传承人、地方居民与餐饮从业者,也涵盖广泛的消费者群体。通过对这些多维度对象的综合调研,他们深入探讨云南非遗美食在现代化浪潮中的传承、创新和市场适应情况,探索云南非遗美食的发展新渠道,为云南非遗文化的传承发展注入新活力。

团队成员入户调研

队伍四:“壮锦启新”调研团队

调研团队由来自广西省的成员组成,他们深入南宁、崇左等地,走访壮锦工坊、博物馆、学校,通过访谈传承人、企业、政府及消费者,系统梳理壮锦技艺传承困境与市场潜力;结合“文旅融合”政策,分析壮锦IP开发、非遗课程进校园、助农直播等创新实践,提炼文化保护与经济发展的协同机制;最后从教育赋能、产业联动、多主体协同等维度,提出壮锦文化“破圈”策略,探索传统文化在文旅融合背景下的活态传承与创新发展。

实地拜访工作人员

队伍五:“齐鲁”非遗寻脉调研团队

北京师范大学“齐鲁”非遗寻脉调研团队由政府管理学院与人工智能学院硕士研究生组成,调研团队聚焦枣庄布老虎、淄博陶瓷、潍坊风筝三项齐鲁地区代表性非物质文化遗产,围绕非遗文化的传承现状、保护机制等核心问题展开研究,旨在通过文献梳理、实地观察、半结构访谈,深度剖析非遗文化的历史渊源、技艺传承、社会功能与现代价值,分析政策实施效果,探索非遗与现代产业融合的创新路径,提升公众对非遗文化的认知与保护意识,为非遗文化的传承与发展注入新的活力,助力齐鲁文化在新时代焕发出新的生机。

团队成员参访博物馆

调研之旅总结:东风传火,继往开来

寒假期间,政府管理学院的学子们踏上了“赓续中华文脉,探索文化道路”的调研之路,用脚步丈量家乡非遗文化,用青春书写使命担当。通过实地走访、深度访谈和文献研究,同学们在优秀传统文化中汲取精神力量,在铺彩锦绣的非遗中感受美的传承,以文化强国建设为目标助力自我成长。

岁序更迭,文脉长青。本次调研不只是一次发现与反馈之旅,更是一次文明的传火之路。各调研队深入探讨家乡的特色文旅,根据所学知识,思考家乡文化该如何更好地传承并发扬光大。在进一步了解家乡的文化之中,他们用自己的专业知识给出了家乡文旅融合发展、文化创新性传承创造性发展的答案。

图文编辑:刘希 杜怡凡 王祎然 王欣悦

审核:杨谨頔 丁天泽 张珺彭 何奕臻

来源:政府管理学院社会实践项目组

政府管理学院研究生会

政府管理学院学生会